Cuando el Cine Deja de Ser Captura y Se Vuelve Síntesis

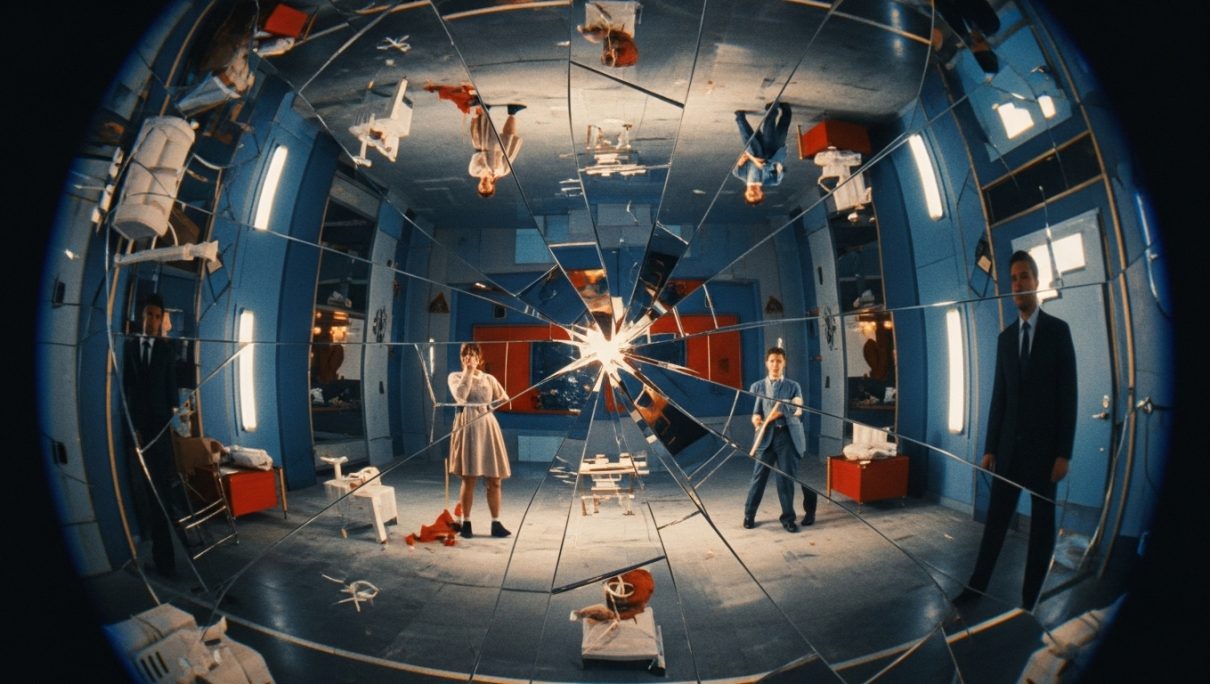

El proyector parpadea, la sala se oscurece. Creemos ver una historia, pero ¿qué estamos viendo en realidad? La pantalla, ese viejo cómplice de la ilusión, ha mutado. Ya no solo refleja la luz capturada por una lente, sino que irradia la perfección fría de un algoritmo. Estamos en la antesala de una revolución donde la inteligencia artificial no es un mero atajo, sino el arquitecto mismo de la imagen en movimiento. Si la postproducción era el arte de la corrección, ahora es la ciencia de la creación desde la nada. La pregunta no es si el mocap murió, sino si el cine, tal como lo conocíamos, respira aún.

Cine sin cámara: la estética de lo no filmado. ¿Puede haber belleza sin lente?

La cámara, ese artefacto que prometía ser la extensión de nuestro ojo, ahora parece una reliquia. Hemos aceptado, con una sorprendente docilidad, la irrupción de producciones generadas íntegramente con inteligencia artificial, entornos 3D y renders que jamás acariciaron la luz real de un sol, que nunca sintieron el vaho de una respiración en el aire frío de la mañana.

La respuesta a si puede haber belleza sin lente se vuelve cada vez más un rotundo sí. Estamos presenciando el auge de estas producciones donde herramientas como Sora, Unreal Engine o Runway no son solo programas; son los nuevos pinceles, los nuevos cinceles que redefinen la estética visual, la iluminación y la narrativa sin recurrir al rodaje tradicional.

La belleza en este contexto emerge de la precisión algorítmica, la capacidad de crear mundos fotorrealistas con una libertad creativa ilimitada. Se pueden construir paisajes imposibles, ciudades futuristas o recreaciones históricas con un nivel de detalle asombroso, sin las limitaciones físicas y presupuestarias de un set. La iluminación se vuelve una variable perfectamente controlable, permitiendo efectos lumínicos que serían casi imposibles de lograr en la realidad, lo que abre un nuevo abanico de posibilidades estéticas. La narrativa se beneficia de esta libertad, permitiendo a los creadores visualizar historias que antes solo existían en la imaginación.

¿Es la cinematografía una acción de «filmar» o de «crear imágenes en movimiento»? Si las imágenes surgen de un prompt, si la luz es el resultado de un cálculo algorítmico y no de una posición de faroles en un set, ¿sigue siendo «cinematografía»? La pregunta clave que surge es: ¿Sigue siendo “cinematografía” si no hay director de fotografía? Si bien el proceso es diferente, el objetivo final de contar una historia a través de imágenes en movimiento persiste. El “ojo” del director de fotografía se traslada al diseñador de entornos 3D, al artista de iluminación y al ingeniero de IA, quienes, a través de sus elecciones algorítmicas y visuales, están moldeando la luz, la composición y el movimiento para evocar emociones y transmitir significado, tal como lo haría un director de fotografía tradicional. Se trata de una evolución, no de una anulación, de la disciplina.

Sin embargo, esta aparente «liberación» nos obliga a cuestionar el núcleo de lo que entendemos por cine. Si la imagen es puramente sintética, ¿se pierde la conexión con la materialidad del mundo, con la huella que la luz real deja en la emulsión o en el sensor? La belleza de lo no filmado es innegable, es prístina, perfecta, pero ¿reside la belleza solo en la perfección? O más inquietante aún: ¿es una belleza que nos empobrece en la experiencia? La historia del arte nos ha enseñado que la perfección técnica no siempre equivale a la resonancia emocional.

Dirección por texto: cuando el guión es la escena. Del storyboard al prompt engineering

Si el lente se desvanece, ¿qué ocurre con la mirada? La dirección cinematográfica, ese acto de transformar una idea abstracta en un universo tangible, está experimentando una mutación radical. Los directores están comenzando a usar IA generativa para «dirigir» escenas no con un equipo humano y equipo pesado, sino mediante descripciones escritas o visuales: el prompt engineering.

El lenguaje visual se ha despojado de su misterio para traducirse en código y frames. Herramientas de IA permiten que una simple frase, como «una toma aérea de una ciudad futurista al atardecer, con luces de neón parpadeantes», se convierta en una secuencia de video. Aquí se yergue una doble encrucijada: ¿qué papel tiene el director de arte o el cinematógrafo en este nuevo esquema?

En este nuevo flujo de trabajo, el prompt engineering se convierte en una habilidad crucial. La capacidad de articular con precisión y detalle lo que se desea ver es fundamental para obtener resultados óptimos de la IA. El director se convierte en una especie de «arquitecto de prompts«, guiando a la inteligencia artificial para que genere la visión deseada. Su rol no desaparece, sino que se transforma. El director de arte sigue siendo esencial para definir la estética general, la paleta de colores, el estilo visual y el diseño de producción, pero en lugar de supervisar la construcción física de sets, podría estar refinando modelos 3D o especificando texturas y ambientes a través de descripciones detalladas para la IA. De manera similar, el cinematógrafo ya no opera una cámara física, sino que se enfoca en la conceptualización de la iluminación, el encuadre, el movimiento de cámara virtual y la profundidad de campo, traduciendo estas decisiones en prompts específicos que la IA interpretará y renderizará.

La pregunta sobre si la IA está democratizando el cine o sustituyendo al ojo humano entrenado es compleja. Por un lado, sí, la democratización es palpable. Cualquiera con una buena idea y acceso a estas herramientas puede generar contenido visual de alta calidad sin la necesidad de equipos costosos o vastos conocimientos técnicos en producción. Es la promesa del acceso ilimitado, del «cine para todos». Por otro lado, la substitución del ojo humano entrenado, al menos en su función operativa, es una posibilidad. Sin embargo, el juicio estético, la visión creativa y la capacidad de contar historias emocionalmente resonantes siguen siendo dominios inherentemente humanos, y son precisamente estas cualidades las que guiarán a la IA para crear arte significativo.

Nos preocupa que, al hacer el cine más accesible, lo estemos haciendo también más genérico, más predecible, más un eco de lo ya visto y no una revelación de lo nuevo. La IA no innova en el sentido humano, recombina. Y en esa recombinación, ¿se diluye la singularidad del artista, la voz inconfundible que distinguía a un cineasta de otro? La autoría, en la era del prompt, se vuelve un campo minado de preguntas.

El síndrome del render perfecto: ¿y si el error era lo que nos hacía humanos?

En un mundo donde todo puede verse perfecto gracias a la IA, donde el grano de la película es una opción artificial y el desenfoque es un efecto de postproducción meticulosamente calculado, surge una nueva y profunda pregunta estética: ¿la imagen sintética puede conmovernos genuinamente? El síndrome del render perfecto nos confronta con la paradoja de que lo pulido no siempre emociona.

Reflexionar sobre cómo la imperfección (grano, desenfoque, encuadre intuitivo) era parte del alma del cine tradicional nos lleva a cuestionar si estamos perdiendo una dimensión emocional crucial al reemplazarla con imágenes hipercontroladas generadas por algoritmo. El cine, históricamente, ha encontrado su belleza en lo accidental, en el parpadeo de una luz, en la ligera vibración de la cámara de mano, en el grano de la película que añadía textura y autenticidad. Estas «imperfecciones» a menudo creaban una sensación de realidad, de inmediatez, de que lo que estábamos viendo realmente sucedió. El desenfoque podía guiar nuestra mirada, el encuadre intuitivo podía capturar un momento fugaz con una autenticidad cruda que una composición perfectamente calculada a veces no puede igualar. Pensemos en el flare accidental de una luz en la cámara de Kubrick, la textura granulada de los noticieros de los 70, la ligera trepidación de una cámara de mano en el cine independiente. Esos elementos aportaban una capa de autenticidad, de vulnerabilidad, de vida que trascendía la mera representación.

Las imágenes generadas por IA, aunque visualmente impecables, a veces pueden sentirse asépticas, desprovistas de esa «alma» que emana de la mano humana. La hiperrealidad puede generar una extraña sensación de irrealidad, lo que los teóricos del arte a veces llaman el «valle inquietante» aplicado a la imagen. La ausencia de errores aleatorios y no intencionados, que a menudo son los que nos anclan a la experiencia humana, podría llevar a una desconexión emocional. La perfección se vuelve una cárcel dorada, un estándar tan elevado que cualquier desviación se considera un defecto.

La clave, entonces, no reside en rechazar la perfección, sino en comprender su impacto emocional y, quizás, aprender a reintroducir de manera deliberada elementos de «imperfección controlada». Los artistas y directores del futuro podrían buscar formas de infundir en sus creaciones de IA el equivalente digital del grano de película o el encuadre «desenfocado», no como errores, sino como elecciones estéticas conscientes para evocar una respuesta emocional más profunda. La capacidad de conmover no reside solo en lo que se ve, sino en cómo se siente, y la imperfección, en su esencia, puede ser un recordatorio de nuestra propia humanidad y de la autenticidad de la experiencia. En esta búsqueda de lo prístino, ¿estamos sacrificando la conexión visceral que el cine tradicional construía con la audiencia?

La resistencia ineludible: ¿dónde queda el alma?

El futuro de la postproducción audiovisual es un paisaje de algoritmos y avatares, de producciones sin cámaras y de actuaciones sin cuerpos. No estamos presenciando el fin del mocap, sino el fin de una era donde la tecnología era una herramienta y no el oráculo. La IA ha trascendido su papel instrumental para convertirse en un co-creador, un co-director, un co-actor.

La democratización de estas herramientas nos empodera, sí, pero también nos confronta con preguntas incómodas sobre la autoría, la originalidad y la propia definición de «arte». ¿Es la espontaneidad humana replicable por un algoritmo? ¿Puede una IA inyectar el duende que Federico García Lorca atribuía al arte verdadero? En esta nueva frontera de la creación digital, nosotros, La Resistencia Post, urgimos a la reflexión crítica. No solo celebremos las capacidades; cuestionemos las implicaciones. Porque si el mocap murió, fue para dar paso a un simulacro tan perfecto que corremos el riesgo de olvidar la carne que una vez le dio vida.

En un mundo donde la realidad es un render, y el movimiento una línea de código, la verdadera resistencia será recordar lo que significa ser humano y mantener viva la chispa de la autenticidad. ¿Estamos listos para el cine que nos mira, pero que ya no siente?

Para más análisis que incomodan y desmantelan narrativas dominantes, visita nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJs9xLwkYU_tDjXYNVhrhrw.